中之島散策

中之島の原住民grafが見据える中之島の未来

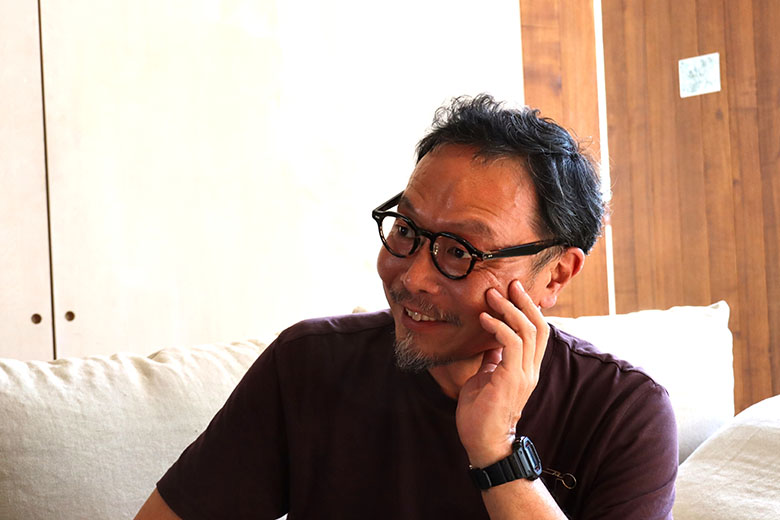

graf代表 服部滋樹さん

中之島人をたずねて

2025.09.05 Fri

ものづくりやブランディングを通して、暮らしを豊かにすることを目指すクリエイティブユニットgraf。中之島を拠点に新しいデザインのあり方を探求し、家具の製造・販売、スペースデザイン、プロダクトデザイン、ブランディングデザイン、グラフィックデザイン、コミュニティデザイン、カフェの運営や食・音楽のイベント運営など、活動は多岐にわたります。代表の服部滋樹さんに、ものづくりの考え方や中之島への思いなどを聞きました。

(トップの写真および★マークは、grafさまより提供)

graf代表の服部滋樹さん

■異業種のメンバーが集まって少年探偵団のようなチームをつくる

-服部さんがgrafの活動を始めたきっかけを教えてください。

「graf はバブル崩壊後にスタート、自分たちで新しい仕事を作っていこうという志をもったメンバーが集まって起業しました。26歳の時にスタートして約30年が経ちました。いろんな分野の仲間が集まって、まるで少年探偵団みたいに一緒に動いていけるチームをつくりたかったんです。メンバーは、大工、家具職人、プロダクトデザイナー、映像作家、シェフ、そして僕がグラフィックデザインとデザイン監修を担当するという6人構成でスタートしました」

-6人でチームを組んだgrafのコンセプトをお聞かせください。

「僕らができることは何か、それは衣食住に関わるデザインです。そこで暮らしを作ることをコンセプトにしました。

仕事自体は、ブランディングを中心に広がっていきましたが、メーカーの商品ブランディングをするわけではありません。僕らはものづくりをベースにしたデザイン集団。なので、産地に呼ばれて新たなものづくりを依頼されるローカルでのブランディング活動が中心になりました」

-実際にどのような方法でブランディングやデザインをするのですか?

「実際に依頼された土地を訪ねてみると、その土地っぽいデザインに整えてみたけれど、全く売れなかったという事例を目の当たりにした。見た目をきれいに整えるだけじゃダメなんですよ。素材や技術はその土地から生まれているわけで、商品もそこから立ち上がってくるんです。歴史や風土、機械生産導入以前のものづくりの在り方まで理解しなければデザインはできません。

実際に手仕事の技を持つ職人のおじいちゃんたちに取材し、機械生産する以前はどうだったかを聞いていくと、土地ならではのものづくりのヒントが得られる。その技術をベースにデザインを組み立て、生産プロセスに当時の技術を組み込むことによって、土地ならではの産業が息を吹き返していきます。

また取材した職人さんたちにアドバイザーや技術者として、もう一度工場に出てもらい、若手への技術継承をしてもらうことで、地域も元気になっていくんです。職人さんたちが早めに仕事を終えて一杯飲み屋に出かけ、一杯飲み屋の人たちも元気になる。いい循環が生まれるんです。今でいう「まちづくり」ですね。それを見た地域や行政の人たちが、同様の手法を使ってブランディングをやってほしいという依頼が増えてきて、現在はものづくりだけではなく、コミュニケーションデザインでもブランディングをやっています」

grafが運営・ブランディングを行った、甲賀市で生産されている農作物や食に関わるものづくりに焦点を当てた

「食の表現祭-KOKA FOOD MEET-UP-」撮影:Neki inc.

■少し不便なデザイン。使いこなす力が生きる活力につながる

-デザインにおける基礎となる考え方やアイデアはどこからきているのでしょうか?

「僕は民芸運動が好きなんです。民芸運動とは、手仕事によって生み出された日常使いの生活道具に美を見出すもの。西洋文化が日本に入ってきたときに、「おいおい待てよ、俺らの文化はすべての人々の手仕事で出来上がっているんだよ」と言ってきたのが民芸運動なんですね。

僕の祖母が民芸運動が大好きで『暮らしの手帖』の編集長をしていた花森安治も大好きでした。祖母の影響で民芸に首を突っ込むようになり、その哲学に触れ、便利なものがあふれすぎたせいで、人があまり考えずに暮らすようになってしまったんじゃないか、と感じるようになったんです。

昔の人は、一つのものを何通りにも使いこなす能力、生活する知恵を持っています。今は、皮をむくならピーラー、千切りするならスライサーと細分化されすぎています。本当は包丁でできるはずなのに。生活という言葉は「生きる活力」と書かれています。この生きる活力はどこから生まれているかということを考えながらいろいろなことを提供しています」

-そういうデザインの考え方がものづくりに反映されているのですね。

「僕らは便利なものを提供しても意味がないと思っているので、少し不便なものをデザインすることを考えています。例えば、和包丁のハンドルには指の形に合わせた山と谷が彫られていない、いわゆる筒状の包丁なんですよ。これって使いこなすのに時間が必要で、すぐに使えない。一方、西洋ではすぐに使えるのが道具とされているからハンドルを握るとすぐに使えるよう握りやすい形状になっている。使いこなすための不便な時間を味わってでも、道具に慣れていくことをよしとしているのが東洋の考え方なんですね。

不便さゆえの使い慣れていく時間をどう過ごすかということが食物の命をいただくための敬意にもつながっている。少し不便なくらいのもののほうが、むしろ敬意をもって使えるんちゃうかな、っていう発想でデザインしています。80 %の完成度と、20%の人の介在できる隙間を作るというのが僕らのデザインの考え方です」

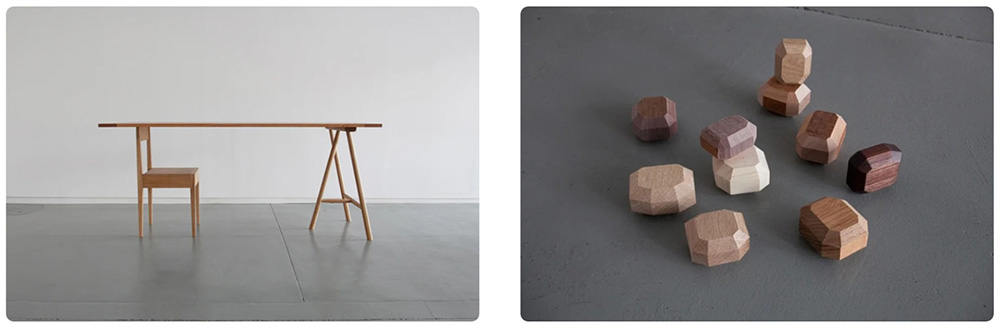

<家具ブランド TROPE>

決められた用途や役割を与えられていない、使い手の想像力で使い方を見出すプロダクトシリーズ。 grafのデザイン観を象徴している。★

■歴史、文化が集積する中之島、大阪の未来創造のハブになってほしい

-今日お伺いしている中之島のgraf studioの役割について教えてください。

「grafのプロダクトを扱うスタジオです。grafでは作ったものを使ってもらう体験をして買ってほしいという思いでつくりました。1Fのshopでは家具や食器を体験してもらうことができ、2Fのporchはgrafのデザインを体感し、宿泊できるレジデンススペースです。併設しているkitchenでは食事を提供しています。なぜkitchenがあるかというと、我々が作ったスプーンやナイフ、フォークなどの生活の道具をkitchenで体験していただきたかったから。食を通じて「このスプーンいいね」となったら、shopで買ってほしいという思いからです」

<graf shop>

オリジナル家具やプロダクトを取りそろえるショップ。家具職人やアーティストを交えたワークショップを開催することも。★

<graf porch>

grafオリジナルの家具やプロダクトを使って宿泊ができるレジデンススペース。アーティストが滞在し展覧会をすることも。★

<graf kitchen>

カフェの運営やグローサリー卸売り、イベント出展などを行う。grafデザインの食器を体験しながら、食事を楽しめる。★

-中之島を選んだ理由は?

「僕がまだ悶々としていた22、3歳ぐらいのときに、立ち上げメンバー6人のうち半分は日本橋や難波、半分はキタ、僕は北摂に住んでいて、ちょうど真ん中あたり、皆が原付で走ってきて集合できる場所ということで中之島公会堂に集まっていたんです。毎週水曜日に公会堂の階段の前でミーティングをして、こんなものを作れるようになったという報告をしていました。

まだ国立国際美術館も、タワマンも、高層ビルもなかった。1998年に堀江でgrafを立ち上げ、99年に中之島からスタートすることを決定して、2000年に中之島grafをオープン。草間彌生や奈良美智の展覧会をやり始めました。その後2003年に国立国際美術館が開館したのですが、島敦彦館長によると、千里の万博記念公園から中之島への移転が決まったときは、わざわざ中之島に美術を見にくる人たちがいるのかとすごく不安だったそうです。grafができて、草間彌生や奈良美智の展覧会をやり始めたことによって、こんなたくさん人が来るんだと安心してオープンしようとなったと。島館長曰く、僕らは“中之島の原住民”だそうです。大阪の文化エリアと呼ばれる中之島の西側で、なんとか踏ん張ってこれたのはよかったなと思っています」

-服部さんから見た中之島の魅力は何だと思われますか?

「中之島を創造的な実験島として、様々なものをつなぎ、新しいものを生み出していくプロジェクト「クリエイティブアイランド中之島」を立ち上げた時に、世界の中州と連携協定を組もうと、パリのシテ島、ベルリンのムゼウムスインゼル、ロンドンのサウスバンク地区などと、都市における中州というテーマで世界フォーラムを開催したんです。中州って長い歴史によって生まれていて、川の流れで砂を持ち込んでどんどん集積して陸地ができている。島ってそもそも、集まって積み重なってできた場所なんですよね。その“集積する力”こそが中之島の魅力やと思うんです。文化施設や歴史的建造物、自然の魅力など文化資産が集積している場所というのが中之島の魅力だと思います」

-今後の中之島の展望についてお考えを教えてください。

「2031年には、なにわ筋線が開業、また現在、京阪中之島線の延伸が計画されています。このことを踏まえ、いろいろなものを結びつけるハブになっていくのがこれからではないかと思っています。交通の拠点というハード的な意味に加え、ここに集積している大阪市立科学館、国立国際美術館、中之島美術館、東洋陶磁美術館のような科学やアートを学び体験できる文化施設、さらに医療拠点としての役割も期待されています。中之島が明るい未来を創造するためのハブになっていけばいいな、というのが理想です。

大阪・関西万博のレガシーは、大阪がアジアにおけるハブになることだと言われています。現在、東アジアのハブである香港には大きな国際空港とカジノがあります。大阪にも関西国際空港があり、そこにカジノができれば、東アジア第一のハブになる可能性があるのではないか。実現にはもう少し多様な体験要素があるといいと考えています。ただ、大阪の人たちっておせっかいなので、来た人たちにはすごいアドバイスもするし、もてなしもする。人柄的なものが他の地域とは違うソフトパワーになると、東アジアのハブとして人情も含めて存在していくことができるんじゃないかと。そんな大阪が実現し、東アジアのハブの中心として中之島があればいいなと思っています」

中之島文化振興に深くかかわってきた服部さん。 今後も、中之島の発展に力を注いでいきたいと話してくれた。

graf studio

| 住所 | 〒530-0005 大阪市北区中之島4-1-9 |

|---|---|

| 電話 | 06-6459-2100 |

| 営業時間 | 1F graf shop 10:30~18:00 1F graf kitchen 8:30~18:00 2F graf porch 予約制 |

| 定休日 | 1F graf shop/kitchen 毎週月曜日(月曜祝の場合は翌火曜) 2F graf porch 不定休 |

| アクセス | 京阪中之島線 中之島駅より徒歩8分 |